はじめに:個人でも“定期収益の仕組み”を作れる時代

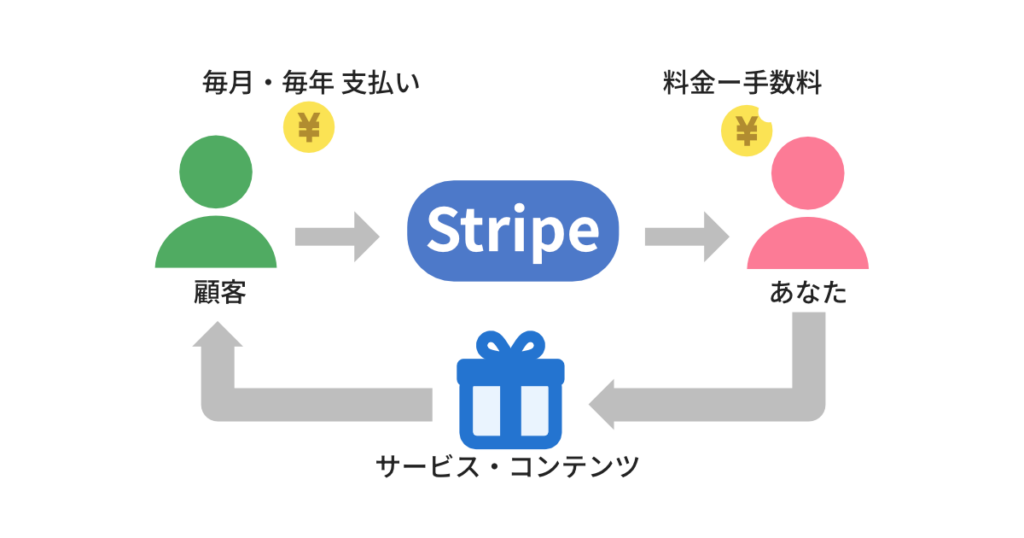

ここ数年、「サブスクリプション型ビジネス」は特別な企業だけのものではなくなりました。コーチング、オンラインサロン、デザイン相談、デジタル教材の販売など、個人でも継続収益を得られる時代です。

その中心的な決済プラットフォームのひとつが、世界的に利用されているStripe(ストライプ)です。難しいコードを書く必要はなく、ノーコードでサブスク決済を導入できます。

この記事では、プログラミングの知識がない方でも、実際に「自分の商品やサービスにサブスク決済を導入できる」ように、スクリーンショットを使いながら手順とコツをやさしく解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたのサイトでも「自動課金」が動き始めているかもしれません。

サブスクとは何か?仕組みと導入メリットを整理

サブスクリプション(Subscription)とは、一定の間隔で料金を支払いながら、継続的にサービスを利用する仕組みのことです。新聞購読が昔からあって分かりやすいですね。 近年では動画配信サービスやクラウドストレージなどが代表的ですが、個人でも小規模に導入できます。

「売り切り型」との違いは、“安定的な収益が積み上がる”点です。たとえ1件あたりの金額が少なくても、継続して利用してもらうことで、時間とともに収入が安定します。

- 安定したキャッシュフロー:月ごと・年ごとの定期収益を確保できる

- 顧客との関係強化:一度きりで終わらず、長期的な信頼構築ができる

- 販売コストの削減:新規獲得に追われず、既存顧客中心の運用が可能

さらに、Stripeのようなプラットフォームを利用すると、請求や領収書発行、支払い状況の確認、クレジットカード期限の通知なども自動化されます。

これは、個人が1人で運営する場合にも非常に大きなメリットです。

一方で、導入前に知っておきたい注意点もあります。

- クレジットカード決済手数料(約3.6%)が発生する

- 「特定商取引法に基づく表記」など解約や返金ルールを明記する必要があり、Stripeによるサイトの審査がある

- 無料体験や初回割引を設定する場合は事前に設計が必要

こうしたポイントを押さえておけば、初めての方でも安心してサブスクを始められます。

手数料については、知っておく程度で大丈夫です。

「特定商取引法に基づく表記」は、名前とか所在地の明記が必須ですが、別ページ詳しく解説します。

Stripeを使ったノーコード導入の全体像

Stripeの最大の魅力は、「ノーコードで決済を実装できる」ことです。つまり、HTMLやPHPを直接編集しなくても、決済フォームや顧客管理の仕組みを簡単に構築できます。

ここではStripeの使い方に絞って記事を書きますので、サイト側の準備についてはまた別の記事を参考にしてください。

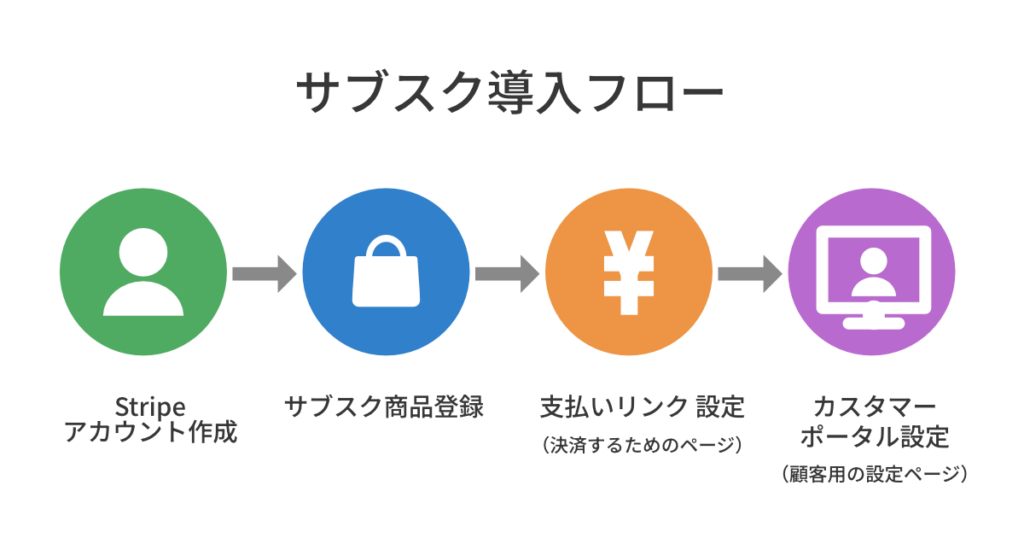

実際の導入ステップは、次のような流れです。

- アカウント作成:Stripeの公式サイトで登録し、本人確認を行う

- 商品(プラン)の作成:サブスク商品を登録する

- Payment Link(支払いリンク):決済ページを作成

- カスタマーポータルの設定:利用者が自分で解約やカード変更、請求書・領収書のダウンロードができる仕組みを整える

この4つの手順を完了するだけで、自動課金・請求・解約処理までワンストップで動くサブスクが構築できます。

さらに、Stripeの「Payment Link(支払いリンク)」機能を使えば、自社サイトやメール、SNSにリンクを貼るだけで決済を受付可能です。

次の章では、実際の登録作業をステップごとに解説していきます。

導入手順(実践編)

ここからは、実際にStripeを使ってサブスク決済を導入する手順を具体的に見ていきましょう。プログラミングは一切不要で、ダッシュボード上の設定だけで完結します。

Step1:Stripeアカウントの作成と初期設定

まずはStripe公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成します。メールアドレスとパスワードを登録したら、本人情報を入力しましょう。事業形態(個人事業主/法人)に応じて、銀行口座や代表者情報を登録します。 最後に本人確認が必要となります。

登録が完了すると、Stripeの管理画面(ダッシュボード)にログインできます。ここでは、売上・顧客情報・支払い状況などをリアルタイムで確認できます。

ダッシュボード上部に「テスト環境」という切り替えボタンがあります。

最初のうちはテスト環境で動作確認を行いますのでオンにしましょう。

テスト環境では、商品作成の仕組みや、テスト用のクレジットカードを使って実際の流れを確認することが出来ます。

本番環境には影響しないのと、取引データや顧客データの全消去ができます。

Step2:商品(プラン)の登録方法

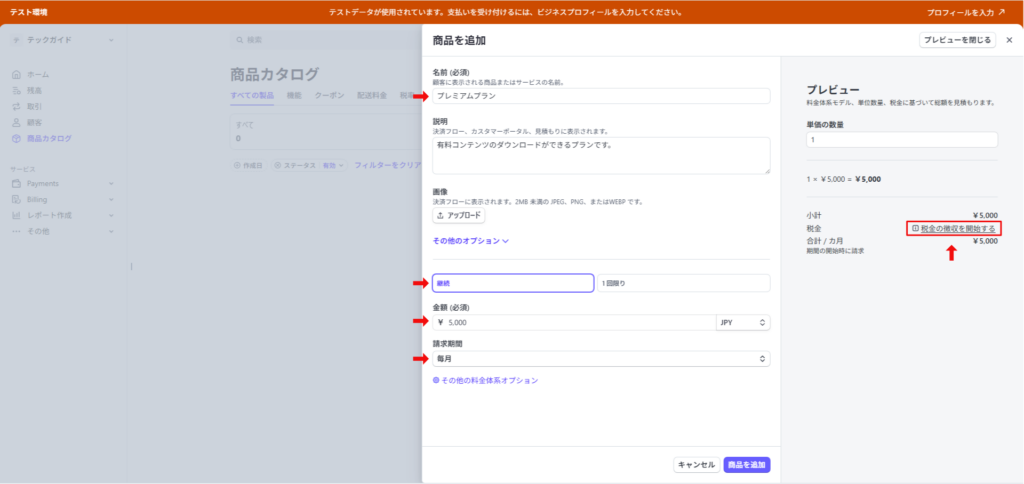

サブスク決済では「商品」と「価格」を設定します。Stripeではダッシュボードの操作で簡単に登録できます。

- ダッシュボードの左メニューから「商品カタログ」をクリック

- 「+商品を追加」を選択

- 名前(例:プレミアムプラン、会員サポートプランなど)を入力

- 金額と支払いパターンを選択(必要に応じて税金の設定もしてください)

- 商品を追加ボタンをクリック

サブスクの場合は「継続」を選択、請求期間は「毎月」、または「毎年」を選択してください。

スクショを取っているテスト版では、税金設定が完了していないため、商品作成時に「税金」の項目が表示されていませんが、すでに税金の設定が完了している場合は、「自動・内税・外税」が選択できます。 自動に設定するとStripe Taxが適用されますが、Stripe Taxを適用したくない場合は、内税または外税にするといいでしょう。

税設定で「自動(Stripe Tax)」を選ぶと、住所情報から税額を自動計算できます。適用時に追加手数料が発生する場合があるため、最新の料金を事前にご確認ください。国内のみ・税率が明確な場合は内税/外税運用も選択肢です。

月額プラン・年額プランなど複数の支払いパターンを用意しておきたいことがあると思います。

そういった場合、商品を作成した後、もう一度商品を選択し追加(+ボタン)を押して、価格を追加することで、月額プラン・年額プランなど用意しておくことが可能です。 ポイントは価格を追加するということです。

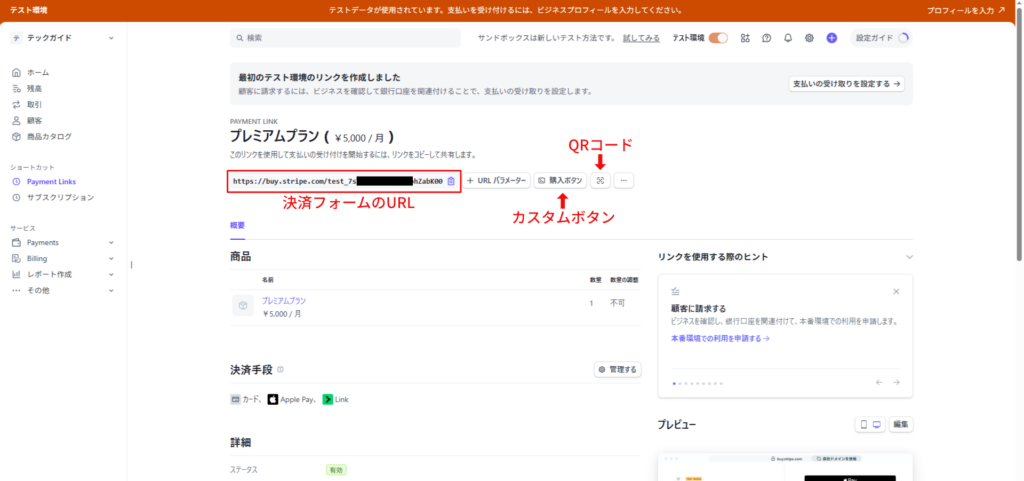

Step3:Payment Link(支払いリンク)の発行と活用方法

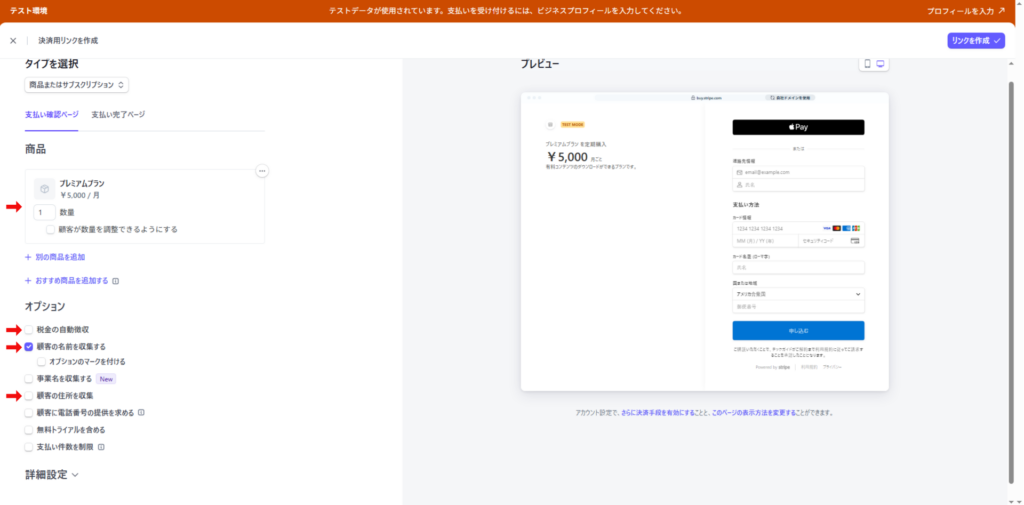

商品登録が終わったら、次は「Payment Link(支払いリンク)」を作成します。これは、Stripeが自動生成する決済ページへのURLで、先ほどの作成した商品を購入する際に表示するページになります。自分のサイトに設置したり、メールやSNSで共有するだけで支払いを受け付けられます。

- ダッシュボードの左メニューから「Payment Link」を選択

- 初回なら「決済フォームへのリンクを作成」をクリック

- 決済したい商品とオプションを設定後「リンクを作成」をクリック

- 発行されたURLをコピーして、自分のサイトの購入ボタンに設定

先程作成した商品を選択し、オプションで「顧客の名前を収集する」をオンにしてください。こうすることで決済フォームでお名前の入力が必須になります。その他、必要に応じて「顧客の住所を収集」「顧客に電話番号の提供を求める」をオンにしてください。

商品作成時に税金の項目を「自動」に設定した場合は、「税金を自動徴収」をオンにしてください。これでStripeTaxが適用されます。

なお、決済ページではメールアドレスが必須入力となります。 顧客の名前を収集しない場合はメールアドレスが名前の代わりに利用されます。

決済フォームのURLをコピーして自分のサイトの「今すぐ登録」や「支払いページへ」などのボタンに貼るだけで決済ページまで完結します。

ノーコードでサブスク決済を導入できる最大のメリットです。

これはテスト環境のURLなので、実際にお金は動きませんが、ご自身のサイトに貼ってテストすることは可能です。

URL横のボタンについて少し解説しておきます。「URLパラメーター」は決済フォームにパラメーターを渡して、メールアドレスを事前に入力済みにする場合などに使います。今回はユーザーに入力して貰うので設定不要です。

「購入ボタン」はStripe側でデザインされた購入ボタンを表示するためのオプションです。 実装には少しだけコーディングの知識が必要なのと、自社サイトでWordPressなど使っている場合は、ボタンが用意されているので、こちらも不要です。

「購入ボタン」の右にあるアイコンをクリックするとQRコードのダウンロードが出来ます。 自社サイトに表示してスマホ経由で決済して貰うのもいいですし、印刷物から決済フォームに誘導することもできます。

Step4:カスタマーポータルの有効化でセルフ解約に対応

サブスクでよくあるお問い合わせが「解約したい」「カードを変更したい」というものです。Stripeのカスタマーポータル(Customer Portal)を有効にすると、顧客が支払い情報、請求書、サブスクリプションを自身で管理できるようになります。

- ダッシュボードの「設定(上部のギアマーク)」→「Billing」→「カスタマーポータル」を開く

- リンクの有効化をクリック

- 「キャンセル」をオンに(たぶん最初からオンになっている)

- 「リンクをコピー」してメールやマイページに設置

リンクを有効化すると、カスタマーポータル用のURLが表示されますので、URLをメールや顧客のマイページなどからアクセスできるようにしてください。

顧客はメールのワンタイムコード(またはリンク)で本人確認してアクセスする仕組みです。

「請求書」「顧客情報」「決済手段」「キャンセル」の設定がありますが、これはカスタマーポータルで顧客に操作を許可する項目です。

「キャンセル」を有効にしておくことで、顧客はサブスクリプションのキャンセルを自ら行えるようになります。

このポータルを設置することで、ユーザーからの解約対応が不要になり、サポートの手間を大幅に減らせます。また、顧客にとっても「いつでも自分で管理できる安心感」が得られます。

ちなみにカスタマーポータルから請求書・領収書のダウンロードができますが、ちょっとわかりづらいので後で解説します。

実際に決済の流れをテストしてみる

ここまでで、サブスクの基本構築は完了です。ちゃんとサブスクの契約まで動作するかテストしてみましょう。テスト環境で動かしているので安心して操作してください。

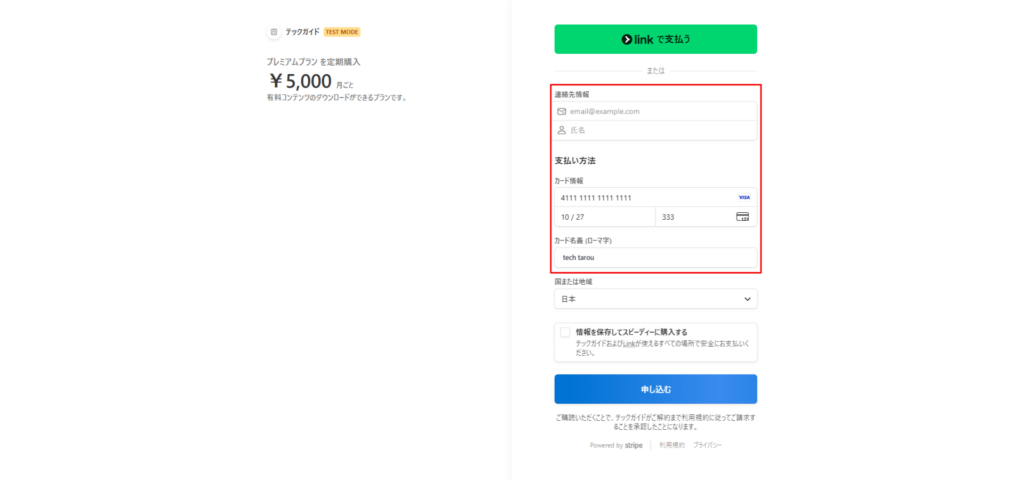

- 先程のStep3で作成した決済リンク(PaymentLink)のURLにアクセスする

- 決済ページでメールアドレス・名前・テストカード情報を入力し申し込む

- ダッシュボードの左メニューから「サブスクリプション」を選択

- サブスクが追加されたことを確認する

テスト用なので、メールアドレスと氏名は適当なもので大丈夫です。この内容が顧客情報として登録されます。

カード番号はStripeが用意しているテストカード番号を使います。 今回は「4111111111111111」と入力してください。 VISAのテストカードです。

テストカードでは実際に決済がされませんので安心して進めてください。

(テストカード番号は開発者向け公開テスト番号です。本番環境では絶対に使用しないでください)

カードの期限は2年後、セキュリティコードは「333」、カード名義は「tech tarou」にしました。 これも適当で大丈夫です。

「情報を保存してスピーディーに購入する」はオフにしておいてください。(おそらく最初からオフ)

そしたら申し込むボタンをクリック。

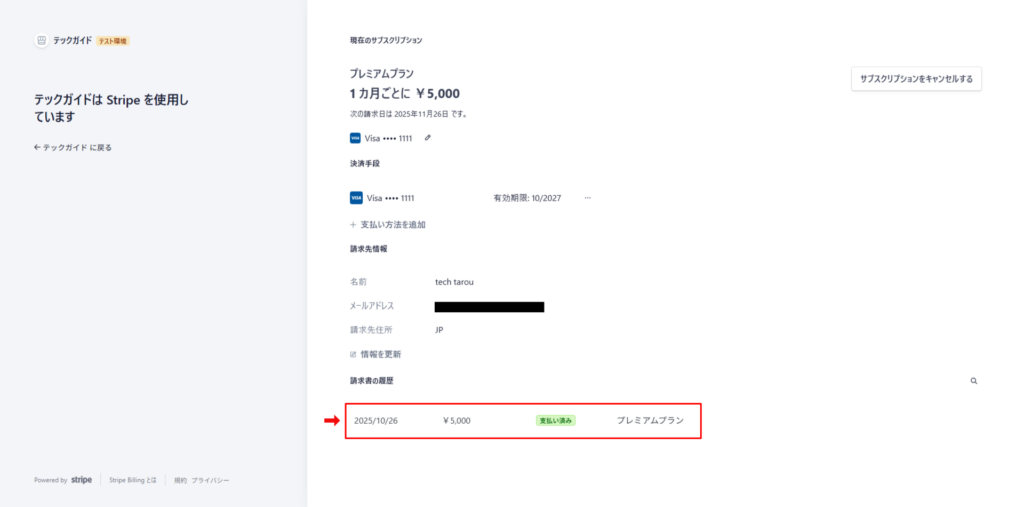

Stripeダッシュボードの左側のメニューのサブスクリプションを選択し、契約中のサブスクリプション一覧を確認します。

新しくサブスクリプションが追加されていて、ステータスが「有効」になっていれば決済完了です。

なお、テスト環境では決済完了時にStripeから決済完了・登録完了のメール通知は送信されません。

ここまでテスト環境で実際に操作をしながら商品の追加から決済までの流れを確認してきました。

あとはダッシュボード上部のテスト環境ボタンをオフにし、本番環境でこれまでの操作と同じことをすれば、あなたのサイトでサブスクリプションが動くようになります。

本番環境では実際に現金が動きますので、最初は小額商品を作成し、決済できるかメールはちゃんと届くか確認してみてください。

導入手順の解説はここまでとします。

次は、顧客体験をより高めるための設定を見ていきましょう。

顧客体験を高める運用設定

Stripeは決済プラットフォームとしてだけでなく、顧客管理ツールとしても非常に優れています。少しの工夫で、顧客との信頼関係を強化する“体験設計”が可能です。

自動メール通知の設定

Stripeでは、決済完了・失敗・解約などのイベントごとにメールを自動送信できます。デフォルトでは英語になっていますが、テンプレートの日本語化が可能です。

- 「設定(上部のギアマーク)」→ 「ビジネス」→ 「顧客のメールアドレス」へ進む

- 「デフォルトの言語」を「日本語」に変更

- 「支払い」の「支払い成功」「返金」にオンに

これで自動メール通知の基本設定が完了です。

続いてサブスク用のメール通知の設定をします。

- 「設定(上部のギアマーク)」→「Billing」→「サブスクリプションとメール通知」へ移動

- 「顧客のメールアドレス」の項目で「次回の更新についてメールを送信」「有効期限が切れるカードについてメールを送信」「カード支払いが失敗した場合にメールを送信」をオンに。

- オンにすると「サブスクリプションの管理」という項目が追加されますので、「顧客がサブスクリプションを管理するためのリンクを含める」をオンにして、「Stripe カスタマーポータルへのリンク 」を選択し「保存ボタン」をクリック

これで自動メール通知の設定は完了です。 メール本文にカスタマーポータルへのリンクが記載されるので、解約や変更の対応がスムーズになります。

領収書・請求書の自動発行

個人事業主にとって、領収書の発行は意外と手間がかかる作業です。しかしStripeでは、支払いごとにPDFの請求書・領収書を自動生成してくれます。この仕組みを活用することで、証憑書類の発行が自動化され、事務処理を大幅に削減できます。

カスタマーポータルの「請求書の履歴」をクリックすることで、顧客が自ら請求書・領収書をダウンロードすることができます。

少し分かりづらいので、自社サイト内でダウンロードの仕方について案内を表示した方が良いかもしれません。

カスタマーポータルへの導線設計

カスタマーポータルはただ設置するだけでなく、「どこに設置するか」も重要です。おすすめは以下の4箇所です。

- 決済完了メール内(すぐアクセスできる)

- 会員マイページ内(ログイン後)

- ヘルプページやFAQ内(サポート負担を軽減)

- 「特定商取引法に基づく表記」ページ内(法令順守)

これにより、顧客は自分で支払い情報を確認・更新でき、サービスへの信頼度が高まります。

決済トラブルを防ぐ仕組みづくり

サブスク運営で避けて通れないのが「決済エラー」や「カード期限切れ」などのトラブルです。Stripeにはこうしたトラブルを未然に防ぐ仕組みが整っています。

カード期限切れ・限度額エラーへの対策

クレジットカードの有効期限切れは、サブスク解約の大きな原因になります。Stripeでは、自動的にカード情報の更新を行う「カード情報自動更新(CAU)」が標準搭載されています。主要カードブランド(Visa、Mastercardなど)では、新しいカード番号が自動反映されるため、運営側での手動対応は不要です。

失敗決済の自動リトライ設定

支払いが失敗した場合でも、StripeはSmart Retries(自動再試行)で、過去の決済傾向をもとに最適なタイミングで再請求します。

失敗した場合には、顧客にメール通知が自動で送信され、カードの変更操作が行えるようなリンクが送信されます。

こういった機能を自前で実装するのは大変なので、最初から用意されているのは助かります。

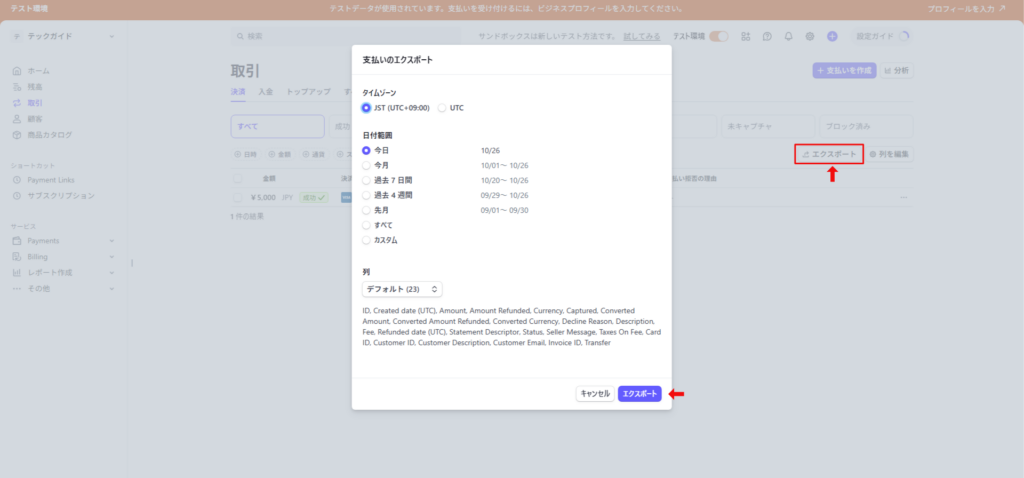

会計・税務・信頼性の整備ポイント

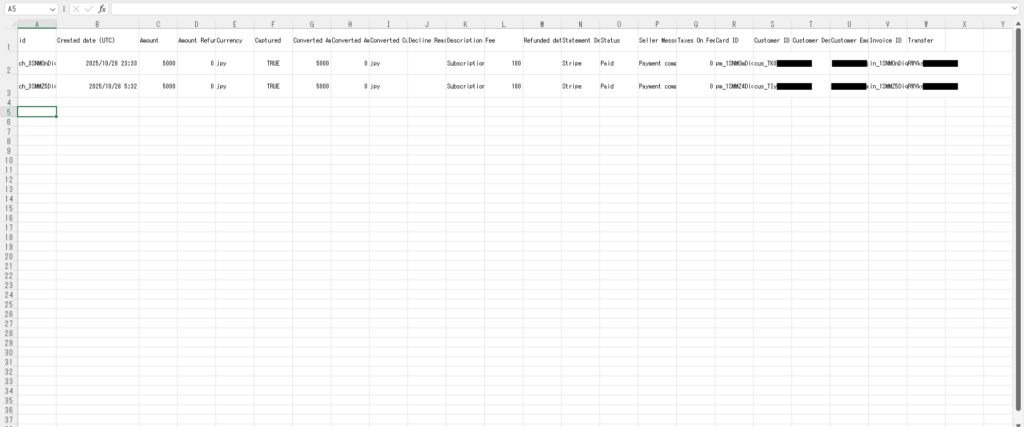

サブスク決済を安定して運用するためには、会計や税務の処理もセットで考えることが大切です。Stripeのダッシュボードでは、すべての取引データをCSV形式でエクスポートできます。

会計ソフトとのCSV連携

弥生やfreeeなどの会計ソフトでは、StripeのCSVをそのまま取り込めます。月末や期末にエクスポートし、売上や手数料を自動仕訳すると、経理の手間を大きく削減できます。

- ダッシュボードの左メニューの「取引」へ移動

- 取引リスト上のエクスポートをクリック

- 期間を選択し、エクスポートをクリック

エクスポートしたデータはエクセルで編集することもできますし、そのまま会計ソフトに取り込むと便利です。

一度ルールを決めておけば、毎月の会計処理がシンプルになります。

特にfreee会計はStripeの入金・手数料を自動で仕訳できるため、 毎月の記帳作業をほぼゼロにできます。

freeeの無料体験はこちら

継続率を高める運用とアップセルの考え方

Stripeを導入して終わりではなく、顧客が長く継続してくれる仕組みづくりが重要です。初月の体験を丁寧に設計することで、解約率を下げ、LTV(顧客生涯価値)を高められます。 商品も最初は1点からはじめて、将来的に上位プランへ移行して貰えるようなモデルを計画するといいでしょう。

初月の体験をデザインする

サブスクの最初の30日間で、「このサービスに価値がある」と感じてもらえることが鍵です。登録直後に「今日できること3つ」をメールで伝えると、顧客が迷わず行動できます。 料金を払っているのにサービスを全く使わない顧客もいらっしゃいますので、丁寧なフォローアップがサブスク継続のポイントです。

定期的な価値提供で“更新”を習慣化

たとえば、毎週1回の限定情報配信やテンプレート配布など、継続的な価値提供をスケジュール化しましょう。更新日を固定すると、顧客が「今週の更新」を楽しみにするようになります。 ワクワクするような体験を増やしましょう。

上位プラン・限定特典でロイヤル顧客を育てる

一定期間利用してくれた顧客には、上位プランや限定特典を提案するのも効果的です。たとえば、月額500円プランのユーザーに「動画講座付きの1,500円プラン」を紹介するなど、自然なアップセルが可能です。

またアップセルに限らず特別なお客様にはバックエンド商品のご紹介するのもいいでしょう。

よくある質問(FAQ)

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| ちゃんと動くか実験できますか? | はい。テスト環境+テストカードで何度も実験し動作を確認できます。 |

| 商品がまだ曖昧でも始められる? | はい。最初は「応援プラン」や「サポート参加」など小さな単位から検証できます。 |

| 個人でも安全に使える? | StripeはPCI DSS準拠(クレジットカード業界の国際セキュリティ基準)の高水準なセキュリティを提供しています。 個人事業主でも安心して利用できます。 |

| 解約率が高い場合は? | 入会直後の体験に価値を集中し、更新時期に特典や案内を追加すると改善します。 |

| 税・領収書の扱いは? | Stripeの領収書PDF機能を活用し、月末にまとめて会計ソフトへ登録しましょう。 |

| Apple PayやGoogle Payは使える? | StripeはApple Pay/Google Pay対応。ただし継続課金ではカードが使われるケースが一般的です。 |

| ノーコード版とコード版は何が違うの? | ノーコードは導入最速。強いブランド体験や自由なメール文・LTV施策を細かく作り込むならコード導入が有利。 |

まとめ:小さく始めて仕組み化しよう

Stripeを使えば、個人でも簡単にサブスク型の決済を導入できます。商品登録、リンク発行、カスタマーポータル設定まで、すべてノーコードで完結します。

最初から完璧な仕組みを作る必要はありません。まずは「小さく始める」ことで、自分のビジネスに合った形を見つけていきましょう。試行錯誤の中から、安定した定期収益の流れが生まれてきます。

Stripeが支えてくれるのは、単なる決済の自動化ではなく、“継続的に価値を届ける仕組み”そのものです。あなたのサービスが、より多くの人に長く愛されるための第一歩として、ぜひ活用してみてください。

あわせて読みたい:

Stripeサブスク料金モデル完全ガイド|従量課金・複数プラン・トライアル対応

Stripe Payment Linksの使い方|初心者でも5分でつくれる簡単決済

Stripe Checkoutの機能一覧|決済率を上げるUIと設定ポイント

コメント